製造業の資材調達部・購買部の仕事内容と1日のスケジュールをフロー図つきで紹介します。

・資材調達・購買の仕事内容を知りたい。

・仕事内容は大変なのだろうか?

・やりがいとか、必要な能力とかも知りたい

こんな疑問を解決する記事です。

本記事の内容

・資材調達購買部の仕事内容を現役部員が解説

・資材部・購買部・調達部の違い【調達は機能です】

・会社の規模による担当範囲の違い│やりがいにつながる

・資材購買担当の一日の業務スケジュールを紹介

・資材購買の仕事に必要な能力と適性を紹介

本記事を書いている私は現役の購買部員です。資材調達歴25年目の筆者の1日の仕事のスケジュールも紹介しますから、ぜひ参考にしてください。

資材調達購買部の仕事内容を現役部員が解説│ルーチンワークがわかる

資材購買の基本的な仕事は大きく分けると4つの業務があります。

大きな4つの業務を細分化すると、10個の仕事に分けることができます。

購買の機能を業務別にまとめました。

| 資材購買の機能(業務) | 資材購買の仕事 |

| 1、契約機能 | ①見積書を入手する ②見積価格の検討評価 ③購入先の決定 |

| 2、調達機能 | ④注文書の作成・送付 ⑤納期管理 ⑥検収・受入れ検査 |

| 3、在庫管理機能 | ⑦入庫処理 ⑧在庫管理 ⑨出庫処理 |

| 4、開発購買機能 | ⑩新規取引先の開発 |

スキルがいる業務とそうではない業務に分けられる

企業では資材購買の仕事は次の2つに分業されます。

A:交渉などのスキルを必要とする業務

B:指示された仕事や決められた仕事をする簡単な業務

「契約業務」は大企業になるほど、ベテランが担当します。

「調達業務」は新人や担当が行う仕事。

「倉庫業務」は会社によっては生産管理や工場で分担します。

「開発業務」は主に管理職の仕事です。

小規模な事業所では「契約業務」と「調達業務」を一人の担当で行う場合もありますね。

新人のうちは比較的簡単なBの仕事を任されることが多いと思いますが、何年か実力をつけていくとAの仕事ができるようになり楽しくなっていきます。

さらに管理職になって「開発購買」の仕事ができるようになると「資材購買最高!」となります。

こうなると、資材購買はとても魅力のある仕事になりますよ。

身につけてきたスキルによっては、コンサルタントとして起業独立も可能です。

資材部・購買部・調達部の違い【調達は機能です】

「調達」は「資材部」「購買部」の機能のひとつです。

「資材部」は材料などの高額品だけを「調達」する部署

「購買部」は文房具も含めたすべてのものを「調達」する部署

資材購買の業務の中に4つの機能があり、そのうちのひとつが「調達」の機能ということですね。

なお、正式なJIS(日本工業規格)での「購買」の定義は以下のとおり。

生産活動に当たって、外部から適正な品質の資材を必要量だけ、必要な時期までに経済的に調達するための手段の体系

引用元:JIS(日本工業規格)

機能を仕事の流れに当てはめていくと「資材部」「購買部」の仕事内容が理解できます。

順番に解説します。

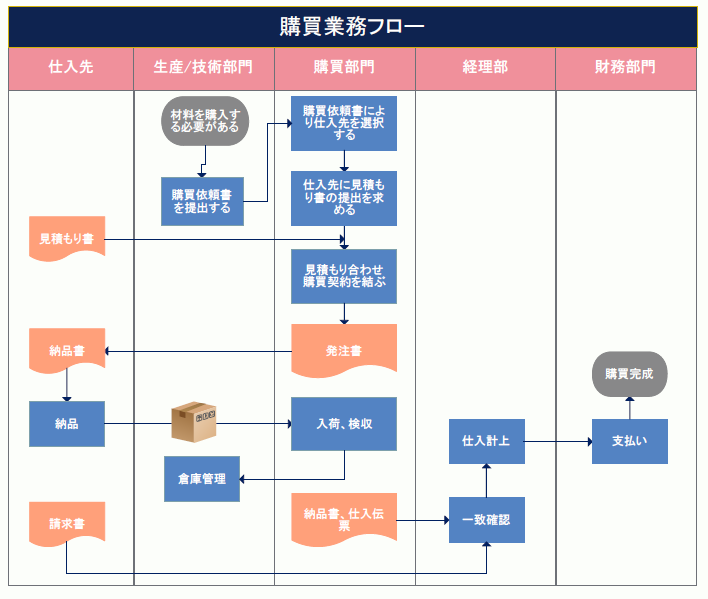

資材調達購買部の仕事内容

業務のイメージを業務フローにまとめました。

資材購買の「契約機能」

契約は取引先と価格を決定するまでの業務です。

資材購買の機能の中でも、わりとスキルが求められる業務になります。

▼契約担当の主な機能と役割

- 原材料、部品を購入できる取引先を複数見つける

- 見積書を取る

- 見積価格の評価する

- 条件や価格の交渉をし、納期を確認する

- 購入予定価格と納期が合致すれば取引先として決定する

- 注文書(契約書)を作成し送付する

注文書を発行送付すれば契約業務は終わりです。

次からは調達担当の業務範囲です。

資材購買の「調達機能」

調達は納期を確認し、納期までに入手する役割を持っています。

比較的誰にもできるマックジョブです。

▼調達担当の主な機能と役割

- 入手可能日を確認する

- もし、日程に問題があれば、その問題の解決策を検討

- 関連部門に依頼し、問題の解決のために提案や交渉をする

- 最終の納期を確定する

- 当初の日程に変更があれば関係部署に連絡する

納期通りに納品されたら、次は資材管理の業務範囲になります。

資材購買の「在庫管理機能」

資材管理は、納入された原材料を受領→検収→保管→工場へ出庫する役割を持っています。

この仕事も新入社員に任されやすいです。

▼材料管理担当の主な機能と役割

- 納入日に受領、検収する

- 受入れ検査をする

- 検査合格を確認して、材料倉庫に入庫処理をする

- 材料倉庫にて保管

- 製造日程に合わせて使用する原材料を準備する

- 指定する部門に出庫する

材料管理部門は、新入社員が最初に配属される部署として最適です。

なぜなら、社内で使用する原材料の種類やその量を現物で確認できるからです。

そして、入庫や出庫を通じて、関係者とのコミニュケーションをとることもできるので、人間関係の構築にも役に立ちます。

このときに良い関係を築いておくと、将来、調達や契約の業務を行う際に役に立ちます。

資材購買の「開発購買機能」

開発購買は新しく企画される新製品にかかわる機能です。

・必要な新技術、新工法

・新技術や工法を有する取引先を見つけ出す

・情報を製造部門や設計開発部門へ提供

・新取引先を評価し、契約する

製造業では常に新製品を企画検討しています。

新製品には、他社に負けない新しい機能や特徴を追加する工夫が必要ですよね。

そんな新しい情報を社内に供給できる仕事が「開発購買」です。

▼開発購買担当の主な機能・役割

- 新技術・新工法、新規取引先などの情報収集

- 新製品に応じて工場部門、開発設計部門への情報提供

- 新規取引先に関する評価と採用の決定

この業務には経験豊富で技術に詳しい人材が必要です。

この仕事を極めると、定年を待たずにコンサルタントとして独立も可能です。

会社の規模による担当範囲の違い│やりがいにつながる

企業の規模によって機能を分業するか?専任するか?の違いがあります。

・大企業では機能別に4つの課や係に分けています。

・小規模の企業では、すべての業務を一人で行なっています。

理由は、大企業ほど調達する原材料の種類や数量が多く、ひとつの部署では処理できないからです。

設計担当者が注文する原材料や納期などの条件を決めてしまい、資材購買担当は以下の3つだけを行う会社もあります。

- 納品日の確認

- 必要に応じて督促

- 在庫管理

いわゆる「調達専任」というやつですね。

ぶっちゃけ、これが一番成長しないし、やりがいも感じないのでおすすめできません。

納期管理と在庫管理だけやっていても成長しないt理由については以下の記事で詳細に解説しています。

もっともオススメな仕事の分担は「契約」と「調達」の仕事を同じ担当者で行なう形態です。

購買品の「選定・見積もり」と「調達管理」のスキルを磨くことで、将来的にスペシャリストを目指せるからです。

資材調達の仕事のやりがいは、ぶっちゃけ好奇心を満たせるかどうか?にかかってきますから、会社規模と仕事の分担は超重要です。

なお、購買部員のやりがいについては以下の記事にまとめています。

≫資材調達部門の「やりがい」まとめ│資材調達部長の結論は好奇心です

資材購買担当の一日の業務内容

ではここからは、実際の担当になった時のイメージを紹介します。

企業の規模や取扱うものにより多少の違いはありますが、製造業の資材購買の仕事は毎日の繰返し業務も多いです。

資材購買の仕事は、自分自身で自由にスケジュールを組むことが可能ですから、人に指示されたり、人に決められた時間軸で仕事をすることが苦手な人には最適ですね。

つまり購買の仕事は「わたしはサラリーマンに向いていないかもな」という自覚がある人にも超オススメです。

たとえばボクの会社の一般的な担当部員の1日の業務内容は以下の感じです。

・注文処理(30分)

・納期や価格の交渉(1時間)

・接客・準備(3時間)

・目標管理(1時間)

・資料作成 (残り時間)

資料作成というと聞こえがよいですが、現実は他部署から依頼される雑用ですね。

こんな資料を頼まれて作ります。

・購買品の単価比較

・購買品の特性比較

・購買先の市場動向

資材調達・購買部員の仕事内容は、ほとんどが接客対応もしくは資料作成です。

典型的な1日のタイムスケジュール

資材購買は、営業に比べると自分でスケジュールを組みやすい分、残業少な目です。

| 7:30 | 出社 |

|---|---|

| 8:00 | 始業・朝礼 |

| メール確認~返信(約50件) | |

| 発注業務・納期進捗の確認 | |

| 10:00 | 10分の休憩 |

| 納期進捗の確認 | |

| 来客対応 | |

| 12:00 | 昼食 (社員食堂) |

| 12:45 | 先行情報資料の作成 |

| 来客対応 | |

| 15:00 | 10分の休憩 |

| 品質・コストダウン資料の作成 | |

| 16:30 | メールの確認 |

| 16:45 | 報告・終業 |

| 休憩 | |

| 17:00 | 残業開始 |

| 納期・品質トラブルの解決 | |

| 残った資料の作成など | |

| 18:00 | 退社 |

定時で帰るほうが多いですが、トラブルが起こると少し残業になる感じです。

≫工場勤務の資材調達部の日常ルーティン│残業ゼロの楽チンな仕事内容

月間のタイムスケジュール

資材購買の月間スケジュールは、支払いと注文の時期が決まっているだけ。

わりと自由に自分で決めることができます。

| 月初 | 検収業務(稼働日3日で締め) |

|---|---|

| 月次単価表の作成 | |

| 検収作業 | |

| 赤伝の回収確認 | |

| 先行情報の発信①(約10社2000アイテム分) | |

| 10日 | 在庫のまとめ |

| 予算目標など管理項目のまとめ | |

| 15日 | 先行情報の修正②(約10社2000アイテム分) |

| 20日 | 発注 |

| 27日 | 検収準備 |

| 月末 | 棚卸し |

空いた日を利用して工場を回ったり、取引先へ出張したりもできます。

資材購買の仕事に必要な適性

資材購買調達に向いているのはこんな人です。

・優先順位がつけられる人

・クイックレスポンスが出来る人

・購入品そのものに幅広く興味が持てる人

・不遜にならず謙虚な人

・責任感のある人

資材購買調達の仕事は自由が多いということは、同時にやることも責任も重い仕事です。

ルーチンの事務処理を効率化していかないと、問い合わせや、やらなければならない仕事の処理だけでパンクしてしまいますから、優先順位を決めて行動することが大切です。

≫資材調達の仕事に必要な2つの能力【優先順位とクイックアウトプット】

また「仕入れ」は会社の利益に直結しますから、厳しい対応ができることも求められます。

「今の対応が正しいのかな?」という疑問に苦しくなったら「あるべき姿」に戻れるセルフコントロールの適性も必要です。

≫調達/購買部員のあるべき姿とは?│購買部長が新人の悩みを解決する

このあたりの折り合いをうまくできないと、憂鬱な気分になってしまう人もいるようです。

とはいえ、このあたりはサラリーマンとして組織に属している以上は、どの職種にもあることなのかなとも思います。

なお、資材調達部員に必要な適性については、以下の記事で詳しく解説していますから参考にどうぞ。

≫購買部長が教える資材調達に採用されやすい人の適性5選【凡人OK】

資材購買の仕事に必要な知識

資材購買の仕事には幅広い基礎知識が必要です。

とはいえ、すべて完璧にマスターする必要はなくて、基本の3つを抑えつつ、あとは仕事をしながら覚えておけばOKです。

【優先度の高い3つの基礎知識】

①原価低減(コストダウン)

②交渉術

③幅広い知識と専門知識

【補足の4つの基礎知識】

④調達リードタイムの知識

⑤在庫管理の知識

⑥海外調達の知識

⑦省エネ環境対応の知識

【稼げる基礎知識】

⑧語学

⑨IT

なお、資材調達の仕事に必要な基礎知識については、以下の記事で町目ていますから参考にしてみてください。

≫現役部長が考える購買の仕事に必要な基礎知識は7つだけ【簡単です】

まとめ

資材購買調達の業務フローと、一日のスケジュールを紹介してきました。

いいところと悪いところは当然あるわけですが、個人的には、普段の業務としては、いいところのほうが多い仕事だと感いています。

・自由に仕事ができる

・いろいろな情報を吸収できる

・いろいろな工場を見学できる

事務処理の効率化とマネジメントの能力さえあれば、自分の業務を自分でかなり自由に決めることができます。

「わたしはサラリーマンには向いていないかもな」

こんな風に思っているあなたがサラリーマンとして輝くことができて、文系でも将来的にスキルが蓄積できる唯一の仕事。

そんな数少ない仕事が資材調達購買の仕事です。

このブログを読んで1人でも優秀な資材購買マンが増えれば製造業の発展にもつながりますし、わたしも本望です。

やりがいもあるし、挑戦してみる価値のある仕事ですよ。資材購買マンを目指してみるのは、とてもいい選択の一つですし、調達といっても様々な会社の様々な調達品があります。

求人を眺めていると、あなたの興味をそそる調達品があるかもしれないから。企業HPなど、幅広くのぞいてみるといいですね。

求人を探す具体的な方法は、以下の記事で画像付きで詳しく紹介しています。

≫【未経験者向け】購買転職手順の完全講義│現役部長が求人の見方を解説

ということで、本記事は以上です。